|

Fig.1/Рис.1. Внешний вид (из "Флоры Забайкалья"

- Грубов, 1975).

|

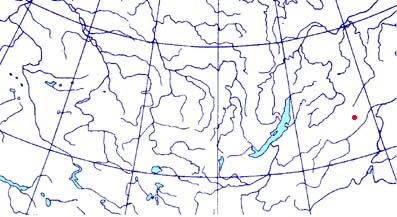

Fig.2/Рис.2. Карта распространения.

|

Fig.3/Рис.3. Карта распространения.

Биоразнообразие животного и растительного мира Сибири |

Fig.1/Рис.1. Внешний вид (из "Флоры Забайкалья" - Грубов, 1975). | |

Fig.2/Рис.2. Карта распространения. | |

Fig.3/Рис.3. Карта распространения. |

Description/Морфологическое описание: Многолетние травы 10-17 см выс., коротко бархатисто опушенные, серовато-сизые. Подземные побеги светло-бурые, ветвящиеся. Стебли цветущие и нецветущие, прямостоячие, тонкие, простые или ветвистые. Листья 2.5-3 см дл., 1.5-2 мм шир., линейные, до узко-обратноклиновидных, на вегетативных побегах и ветвях более узкие и длинные. Соцветия зонтиковидные: лучи простые, реже двураздельные, в зонтике — 4-5, под зонтиком — 1-3. Брактеи парные, 7-11 мм дл., 10-14 мм шир., дельтовидные или почти обратнотреугольные, наиболее широкие в верхней части. Нектарники в числе 4(5), серповидные, с сильно загнутыми навстречу друг другу рожками, пупрурно-черные. Столбики 1.6-1.8 мм дл., внизу примерно на 1/3 сросшиеся, наверху глубоко (до 1/3 и более) двураздельные, слегка пурпурные. Незрелые регмы зеленовато-бурые, гладкие, на розоватой ножке, которая выдается из обертки циатия.

Habitat/Местообитание: На каменистых россыпях и скалах.

Административные районы Сибири и Дальнего Востока: Читинская обл. (р. Нерча, окр. Нерчинска — клас. мест.).

Out of Siberia/Вне Сибири: Эндемик.

Information Sources/Источники информации: Байков К.С., 1996, Флора Сибири, т. 10. Байков К.С. Молочаи Северной Азии. Новосибирск, 2007. 362 с. Байков К.С., Соловьев С.В. Сем. Euphorbiaceae // Конспект флоры Азиатской России: Сосудистые растения. 2012.

Comments/Примечание: С момента описания вида более нигде не найден. Сходные по морфологии растения (но без вегетативных ветвей) собраны в окр. Читы (Титовская сопка).

Author comments/Авторский комментарий. Вид Euphorbia karoi описан из Забайкалья Ж.Ф.Фрейном (Freyn, 1896) и назван в честь Ф.Каро, впервые собравшего эти растения в 1892 году в окрестностях Нерчинска, на скалах и каменистых россыпях по берегу р. Нерча. Поскольку вид описан после опубликования полной системы рода Молочай (Boissier, 1862), его родственные связи долгое время оставались неопределенными. Фрейн поместил E.karoi в секцию Esula Roep., группу "Caule umbella (sub)quinquefida terminato", подгруппу "Involucellis liberis", предложенные К.Ф.Ледебуром во "Flora Rossica" (Ledebour, 1850), но в качестве наиболее близкого вида указал E.esula L. из другой группы "Caule umbella multifida terminato".

Часть коллекции растений, собранных Ф.Каро в окрестностях Нерчинска, хранится в Отделе Сибири и Дальнего Востока Гербария Ботанического института РАН (LE), в том числе и четыре изотипа E.karoi, выделенные в 1961 г. В.И.Грубовым. Другие гербарные экземпляры из Забайкалья, определенные как ‘E.karoi’, имеют ряд существенных отличий, поэтому их следует относить к другому виду. Н.С.Турчанинов во "Flora Baicalensi-Dahurica" определил их как ‘E.cyparissias L.’, указав на некоторые отличия байкальских растений от европейских: "наши экземпляры голые или, крайне редко, с листьями, снабженными очень малочисленными волосками, но <при этом> наши растения отличаются от европейских листьями, хотя скученными и почти щетинистыми, однако обычно более широкими" (Turczaninow, 1856: 87). Позднее Э.Буассье (Boissier, 1862) отнес их к E.esula в качестве новой разновидности — var. cyparissioides Boiss. В таком качестве они были приняты и автором (Байков, 1996).

Изменение морфологических границ E.karoi произошло в результате определения части экземпляров E.esula var. cyparissioides как ‘E.karoi’ во "Флоре Средней Сибири" (Попов, 1959). М.Г.Попов отнес E.cyparissias Turcz., non L. в синонимы E.karoi, но в морфологическом описании указал признаки, характерные для E.esula var. cyparissioides, а не для типичного E.karoi Freyn. Описание вида у М.Г.Попова не соответствует и диагнозу E.karoi, приведенному во "Флоре СССР" (Проханов, 1949).

В.И.Грубов (1975) в ключе для определения молочаев Забайкалья указал морфологические признаки, характерные для типичного E.karoi Freyn, а также дал его рисунок, но распространение вида привел для E.karoi sensu M.Popov. Г.А.Пешкова (1972: 79-80) приняла E. karoi sensu M.Popov, но отметила, что "наши образцы, в том числе и собранные близ г. Нерчинска (откуда описан вид), несколько отличаются от типа: они выше, не сизые, а сизовато-зеленые, листочки оберточки веерообразные, иногда заостренные". Эти признаки, за исключением веерообразных листочков оберточек, характерны для E.esula var. cyparissioides, но не для типичного E.karoi. Листочки оберточек у var. cyparissioides широкоромбические или почковидно-треугольные, как это правильно отмечено в диагнозе у М.Г.Попова (1959).

Позднее Г.А.Пешкова (1979) отнесла E. karoi sensu M.Popov к синонимам ранее описанного E. maackii Meinsh.. Типовой материал по E. maackii до сих пор не выделен, однако изучение первоописания и рисунка к нему (Meinshausen, 1871) показало, что это — разные виды. Для E. maackii, описанного с песчаных берегов Вилюя (следует отметить различие в местообитании и географическую удаленность от Нерчинска), характерны узкоэллиптические листья, крупные почковидные прицветники, имеющие по краям нерегулярные выемки, а также малочисленные (4-6) тонкие, изогнутые лучи верхушечного зонтика.

Подтверждая видовую самостоятельность E.karoi Freyn, следует отметить наличие густого опушения из очень коротких волосков на стебле, особенно в нижней части, на которое не обратили внимания М.Г.Попов и Г.А.Пешкова. Это обстоятельство, по-видимому, и привело к двойной трактовке E.karoi. Другими важными признаками для оценки систематического положения этого вида следует считать: наличие стерильных главных побегов, "расставленность" лучей в зонтике (иногда они не сближены в ложную мутовку), смещение стеблевых листьев на оси соцветия (лучи), а также серповидные, темно-пурпуровые нектарники, с загнутыми навстречу друг другу широкими рожками. Самым приметным внешним признаком этого узкого эндемика из окрестностей Нерчинска следует считать веерообразно-обратнотреугольные прицветники с тупой верхушкой, правильно изображенные во "Флоре Забайкалья" (Грубов, 1975).

Литература

Байков К.С. Сем. Euphorbiaceae // Флора Сибири. Geraniaceae — Cornaceae. Т. 10. Новосибирск: Наука. 1996. С. 38-58. — Грубов В.И. Сем. Euphorbiaceae // Флора Забайкалья. Л.: Наука. 1975. Вып. 7. С. 682-687. — Пешкова Г.А. Степная флора Байкальской Сибири. М.: Наука. 1972. 207 с. — Пешкова Г.А. Заметки по флоре Средней Сибири, 3 // Новости сист. высш. раст. Т. 15. Л.: Наука. 1979. С. 230-240. — Попов М.Г. Флора Средней Сибири. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1959. Т. 2. С. 559-917. — Проханов Я.И. Род Молочай// Флора СССР. Т. 14. М.;Л.: Изд-во АН СССР. 1949. С. 304-495, 734-744. — Boissier E. Euphorbieae // Candolle A.P.de. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. V. 15(2). Parisiis, 1862. P. 1-188. — Freyn J.F. Planta Karoanae dahuricae // Цsterreichische Botanische Zeitschrift. 1896. Jahrg. XLVI. P. 53-59. — Ledebour C.F. Flora Rossica. V. 3(2). Stuttgartiae, 1850. 866 p. — Meinshausen K.F. Nachrichten ьber das Wilui-Gebiet in Ostsibirien gesammelt und zusammen gestellt // Beitr. Kenntn. Russ. Reiches. 1871. Bd. 26 (12). 246 p. 1 Map. — Turczaninow N.S. Flora baicalensi-dahurica. M. 1856. V. 2(2). 374 p.

Floristic provinces of Asiatic Russia/Флористические

провинции Азиатской России: Байк.,

Константин Байков |

![[SBRAS]](http://www-sbras.nsc.ru/gif/s_sigma.gif)

Головная страница Сибирское отделение |