ПО РЕЛЬСАМ ИСТОРИИ

180 лет назад, 27 сентября 1825 г. из английского города Стоктона

в соседний Дарлингтон по выстроенной Джорджем Стефенсоном

рельсовой линии с выстроенным им же паровозом под его же

управлением отошёл первый в мире поезд с грузом в 5000 пудов и

неспеша двинулся в путь со скоростью 25 км/час. Так была открыта

первая железнодорожная линия в мире…

Владимир Михайлов, «НВС»

Однако мысль о механическом машинном транспорте не покидала

человечество и задолго до описанного события, занимая крупнейшие

умы европейской науки и техники. Еще в начале XVIII столетия

величайший английский ученый Исаак Ньютон спроектировал, а кузнец

Томас Ньюкомен воплотил в жизнь «паровую телегу», которая,

вследствие своей громоздкости и чрезвычайной прожорливости

топлива, не смогла выйти за рамки рудничных дворов, где топливо

было дешево и имелось в неограниченных количествах. Но уже во

второй половине того же века опять же английский изобретатель

Джеймс Ватт создал свою паровую машину, сжигавшую топлива в 2,5

раза меньше, чем «паровая телега» Ньютона-Ньюкомена.

Но и ее все же постигла участь забвения на пути научно-технического

прогресса… Первую, действительно двигавшуюся паровую телегу

суждено было построить не англичанам, а французам: в 1769 г. по

улицам Парижа начала двигаться с грохотом и дымом крепко

слаженная трехколесная телега, выстроенная инженером Жозефом

Кюньо. Однако, шум от ее передвижения стоял такой, что свои опыты

изобретателю пришлось прекратить, а повозка перекочевала в музей

искусств и ремесел.

В 1804 г. в Англии Ричард Тревитик выстроил настоящий паровоз для

легкого движения, а 4 года спустя он же соорудил в Лондоне

круговую железную дорогу, по которой локомотив двигался со

скоростью 20 км/час без груза и со скоростью 8 км/час с грузом в

10 т. Тогда впервые поняли, что машина может тянуть груз на

гладких рельсах, ведь до этого считалось, что колеса паровоза на

них будут скользить, поэтому пытались делать зубчатые рельсы, по

которым ездили и зубчатые же колеса, по принципу шестерни. К

сожалению, паровоз Тревитика оказался слабым, жег, а

следовательно, и возил с собой такое количество угля, что для

груза оставалось очень немного его свободной силы: изобретение не

давало никаких коммерческих выгод и заглохло, тем более, что

усилить машину и удешевить ее работу Тревитик не смог.

|

|

|

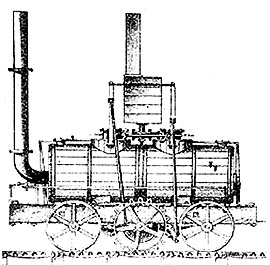

Дж. Стефенсон и его детище — паровоз «Ракета» (1825 г.)

|

И только Джордж Стефенсон, в молодости начинавший свою карьеру

как свинопас и сапожник, понял, что отработанным паром можно

воспользоваться для получения большей тяги: в трубе был поставлен

сифон, проходя через который пар настолько усиливал тягу, а

следовательно, и горение угля в топке, что при таких же размерах

котла, как у Тревитика, получил машину, способную тащить груз в

30 тонн! А ведь на открытие стефенсоновской железной дороги народ

приходил, чтобы поглазеть на то, как взорвется паровоз! Да что

народ, когда даже газеты писали тогда: «Мысль о железной дороге

совершенно не может быть осуществлена на практике. Смешно и

нелепо воображать, что паровой экипаж может двигаться вдвое

быстрее экипажа, запряженного почтовыми лошадьми». Но у истории

свой ход: сейчас мы ездим на поездах, приводимых в движение

электро- и тепловозами — прямыми потомками того маленького,

смешного и неуклюжего для нас сейчас паровозика с гордым

названием «Ракета», данным ему «родителем» — Дж. Стефенсоном.

|

|

|

|

Ефим и Мирон Черепановы и их паровоз (1834 г.)

|

В России же история железных дорог напрямую связана с именами

отца и сына Черепановых — Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича,

крепостными владельца нижнетагильских заводов на Урале Н. Демидова.

Ефим Алексеевич с детства любил столярное и слесарное

дела и слыл большим докой по части механики и всяческих

изобретений. В 1821 г. Демидов откомандировал его в Англию, чтобы

сметливый мужик выяснил причины падения сбыта уральского железа.

И тот увидел, что причины эти находятся в прямой зависимости

от… научно-технического прогресса. Не знал, наверное, простой

уральский крепостной и слов-то таких, а умом своим верно

почувствовал, что отсталое российское производство нуждается в

модернизации. Позже, в 1833 г., в Англии побывает и сын

Е. Черепанова Мирон, познакомившийся там со стефенсоновской

«Ракетой». После этих командировок и появился на свет в августе

1834 г. в России первый отечественный паровоз, пущеный в ход по

«колесопроводам». Не это ли событие считать рождением российской

железной дороги? Ведь именно она, а не открытая позже, в 1837 г.,

но считающаяся почему-то первой, железная дорога

Санкт-Петербург — Царское Село, и была в истории Государства Российского самой

первой.

И завертелись, покатились колеса «стальных коней» по рельсам

истории от времен дремучего крепостного права и до наших дней…

Паровозы стали уже музейными экземплярами. В комфортабельных

вагонах несут нас в иные города и веси со скоростью 100 и более

км/час локомотивы иные: тепло- и электровозы, способные таскать

уже и по 10 тыс. т груза. И совсем уже не похож в наших мечтах на

стефенсоновскую «Ракету», давшую миру начало железнодорожной

магистрали, локомотив будущего. Известны ведь уже и монорельсовые

железные дороги, и поезда на магнитной подушке… Что еще

впереди? Каким будешь ты, поезд XXII века?

стр. 8

|