ПРОБОЙ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ…

С 1961 года Институт гидродинамики СО АН СССР был вовлечён в космические исследования.

Мария Горынцева, «НВС»

Работы ИГ проводились по личной просьбе С. П. Королёва, с которой он обратился к

ак. М. А. Лаврентьеву. Стоит вспомнить то время, чтобы понять весомость такой просьбы. Среди прочих задач, которые ставились перед советскими учёными в связи с намечающимся освоением космоса, была и противометеоритная защита космических кораблей, в частности, иллюминаторов.

Казалось бы, стоит взять стекло потолще — и проблема будет решена. Однако в космосе всё могло оказаться не так просто. Для того, чтобы понять, что произойдёт в космическом пространстве, следовало создать на земле имитацию метеоритного удара. Воспоминаниями о том, как это происходило, поделился научный сотрудник лаборатории физики высоких плотностей энергии ИГиЛ СО РАН, к.ф.-м.н. Вячеслав Павлович Чистяков.

— В лаборатории, которой руководил тогда В. М. Титов, был открыт способ, позволявший разогнать металлические частицы до скорости 15 км/сек. Способ этот был основан на кумулятивном эффекте и позволял получить результаты при небольших затратах. После этого нам прислали различные космические конструкции — скафандры, шлемы, иллюминаторы...

— Как выглядели частицы, имитировавшие метеориты?

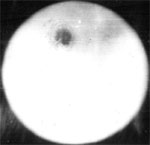

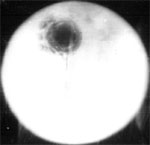

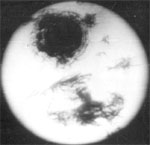

— Метеориты в космосе в основном железные, поэтому частицы у нас были большей частью стальные — обычные шарики от подшипников. Но мы также проводили испытания и со стеклянными шариками, которые имитировали каменные метеориты. Для того, чтобы устранить микротрещины на стеклянной поверхности, шарики обрабатывались плавиковой кислотой. На фото можно посмотреть, что происходит с первым слоем иллюминатора при соударении с космической частицей. Примечательно, что удар частицы, если он приходится в стороне от центра, приводит к тому, что разрушение иллюминатора происходит в двух местах, почти симметричных относительно диаметра.

|

|

|

|

Момент попадания метеорита в иллюминатор космического корабля. |

Разрушение от первичного удара метеорита в иллюминатор космического корабля. |

Конечная стадия взаимодействия метеорита с иллюминатором, вторичные разрушения, симметричные месту соударения. |

| Снимки получены с помощью сверхскоростной кинокамеры. |

|---|

— И какую практическую ценность имели полученные таким образом результаты?

— Мы получали объективные данные, а инженеры их анализировали и могли, например, для укрепления стекла иллюминатора рассчитать его толщину или изменить плотность обечайки.

— Как производились взрывы?

— Это ускоритель взрывного типа, уникальное устройство. При детонации удлинённого заряда с полостью внутри происходит образование высокоскоростных газовых струй, скорость которых превышает скорость детонации, т.е. плотная газовая струя достигает упомянутой скорости 15 км/сек. Происходило это всё на воздухе, в так называемом «каземате»...

— Но ведь условия в космическом безвоздушном пространстве отличаются от тех, что существуют на земле, в земной атмосфере?

— В нашем случае этим различием можно было пренебречь — сила и характер соударения частицы, летящей с такой большой скоростью и ничем не тормозящейся, практически одинаковы как в воздухе, так и в безвоздушном пространстве.

— Так этот страшный грохот, который периодически раздавался откуда-то «из-за гидродинамики» и несколько пугал меня и моих друзей в детстве — это всё ваших рук дело?

— Да, некоторые из этих взрывов были наши, нашей лаборатории. Хотя мы имели дело с небольшими весами взрывчатых веществ.

Взрывы, надо сказать, институт производит и до сих пор. Просто сейчас, как утверждает Вячеслав Павлович, их не слышно.

С. П. Королёв, по словам

ак. В. М. Титова, до своей кончины в 1966 г. успел увидеть результаты решения поставленной им задачи. Разработки сибирских учёных помогли сделать иллюминаторы космических кораблей неуязвимыми для метеоритов. А на вопрос, какие работы ведутся в ИГиЛ СО РАН для космоса в настоящее время, Вячеслав Павлович ответил уклончиво. Я не стала настаивать — космос до сих пор остаётся той областью знания, где многое не для широкого освещения.

стр. 7

|