ВЫРАСТИВШИЙ ДЕРЕВО

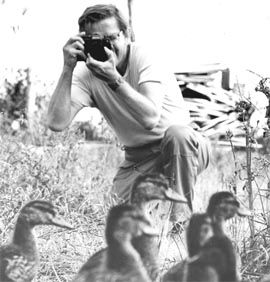

К 70-летнему юбилею члена-корреспондента РАН В. Евсикова.

В апреле 2005 года исполняется 70 лет со дня рождения Вадима

Ивановича Евсикова, доктора биологических наук, профессора,

члена-корреспондента РАН и директора важнейшего за Уралом центра

отечественной зоологической науки — Института систематики и

экологии животных СО РАН, которым он руководит уже более четверти

века.

Родился Вадим в Калуге 5 апреля 1935 года. От тяжелых впечатлений

детских лет — с бомбежками во время войны — его эмоциональную

душу спасала сама природа. Он навсегда сохранил в себе детскую

восторженность перед ней, и порой чувствует себя все тем же

наивным мальчиком, испытывающим, как он говорит,

«… непередаваемые ощущения от восторженно-недоуменного восприятия

природы: прекрасной Оки и ее заливных лугов, лесных полян и

оврагов… Ощущение бессилия от попыток передать словами чувство

восторга перед величием и красотой мира света, запахов, звуков,

гармонии души и окружающей природы проходит через всю жизнь».

Сколь многие растеряли остроту такого непосредственного

восприятия жизни, но только не В. Евсиков! Он сохранил верность

сильнейшим, чуть ли не инстинктивным, эмоциональным реакциям

детства и принял решение посвятить себя изучению жизни — стать

биологом и, продвигаясь к своей цели, поступил в Московский

государственный университет. Там получил великолепное

зоологическое образование на биолого-почвенном факультете, где

одним из его учителей был профессор Н. П. Наумов. Его ожидало

распределение на юг Казахстана на противочумную станцию для

интересной и чрезвычайно важной работы, в которую он успел уже

втянуться.

Но тут произошло то, что круто повернуло его жизнь. Как весенний

ветер пронеслось по университету известие об организации

Сибирского отделения Академии наук, а в нем — Института

цитологии и генетики. Генетика! Как же манящ и сладок «запретный

плод»!.. И вот в 1958 году выпускник биолого-почвенного

факультета МГУ В. И. Евсиков, пройдя собеседование с Н.П.Дубининым,

получил новое направление — в Новосибирск, где вместе

с известными ныне биологами, своими сверстниками-друзьями, — В. К. Шумным,

Л. Н. Трут, Т. Д. Осетровой, Н. Н. Воронцовым и многими

другими, — с головой окунулся в новые интересные исследования.

Эта дружная когорта молодых энтузиастов, трудясь рука об руку с

увлеченными, преисполненными энергии и больших надежд

специалистами старших поколений, внесла в те романтические годы

решающий вклад в становление «большой науки» в сердце

Сибири. Здесь, под руководством Д. К. Беляева, ставшего навсегда

его старшим другом и наставником, и защитил он в 1965 году

кандидатскую диссертацию по генетике норок. Эти исследования, а

также селекционные работы по созданию нового внутрипородного типа

цветных норок имели не только научную, но чрезвычайную

хозяйственно-экономическую значимость и были отмечены медалями

ВДНХ.

|

|

И вот — новый поворот. Кандидатуру перспективного молодого

ученого поддержал С. М. Гершензон, и в 1973 году В. И. Евсиков

возглавил отдел генетики животных в Институте молекулярной

биологии и генетики АН УССР в Киеве. А уже через два года, в свои

40 лет, он защитил докторскую диссертацию по вопросам генетики и

феногенетики плодовитости млекопитающих, обобщающую результаты,

полученные в Новосибирске и в Киеве. Вообще же, киевский этап

творческой деятельности В. Евсикова был сложен, но и чрезвычайно

успешен. Благодаря преданным единомышленникам удалось провести

серию исследований по изучению взаимодействий в системе

«мать-плод» с использованием техники ранних пересадок эмбрионов

у мышей генетически разных линий, приоткрывших завесу над тайной

гетерозиса — «гибридной силы». И все это — буквально на острие

науки, «корпус в корпус» с биологами мирового класса, среди

которых была Э. Мак-Ларен, чрезвычайно высоко оценившая эти

работы… И наконец, Вадим Иванович благодарен Киеву за то, что

тот стал научной «колыбелью» для Сергея и Алексея — его и его

верной супруги Т. Осетровой сыновей, потомственных

биологов-генетиков.

В 1978 году В. Евсиков вернулся в Новосибирск, чтобы встать во

главе тогда еще Биологического института СО АН СССР и возглавить

кафедру общей биологии в Новосибирском государственном

университете, открыв на ней специализацию по экологии для

подготовки современных кадров для института. В институте он

организовал лабораторию популяционной экологии и генетики

животных, нацелив ее на проведение многолетнего комплексного

мониторинга природных популяций, а его воззрения, между тем,

обогатились идеями И. А. Шилова о популяционной функции гомеостаза

— основополагающего явления, исследованного самим В. Евсиковым в

отношении плодовитости. Созданная трудами сотрудников лаборатории

база данных по многолетним сопряженным изменениям целого спектра

эколого-генетических и этолого-физиологических параметров

популяции водяной полевки поистине бесценна, ей очень немного

аналогов в мире.

Став популяционным экологом, Вадим Иванович Евсиков горячо

поддержал идеи, за которые особенно радел в последние свои годы

академик Дмитрий Константинович Беляев, о необходимости

сохранения биоразнообразия вообще и, в частности, — уникальных

генофондов редких видов и породных групп животных. Проникшись

ими, он подключил свой институт к реализации благородного проекта

Д. Беляева по созданию на Алтае, в окрестностях пос. Черги,

новой, сибирской, «Аскании-Новы». В этот период лаборатория

териологии под руководством Б. Юдина была частично

перепрофилирована и, соответственно, переименована в лабораторию

экологических основ охраны генофонда млекопитающих. Силами

института в Черге развернулись работы по содержанию в вольерных

условиях и изучению редких видов копытных — кабарги, аргали

(архара) и других. Достойно сожаления, что в настоящее время

уникальный комплекс Черги переживает нелучшие времена… Однако

изучение биоразнообразия Сибири и сопредельных регионов

продолжается, пополняя копилку знаний — проводятся

зоогеографические и фаунистические исследования сотрудниками ряда

лабораторий и известнейшего Сибирского зоологического музея

института.

В. Евсиков — биолог широкого научного кругозора. В настоящее

время он является главой одной из ведущих научных школ по

изучению феногенетики плодовитости и механизмов внутри- и

межвидовых адаптаций животных, а в институте, носящем с 1994 года

нынешнее название — Института систематики и экологии животных,

возглавляет новый отдел — репродукции и гомеостаза популяций

животных, создание которого — плод его научного опыта и

размышлений о путях эволюционного движения жизни. Он полагает,

что в основе существования жизни в пространстве и во времени

лежат две способности биосистем — к самовоспроизводству и к

сохранению основополагающих характеристик и пишет по этому

поводу: «В „оркестре“ природы есть два ведущих „инструмента“.

И если воспроизводство — главная функция жизни, то гомеостаз — важнейшее

ее свойство, заключающееся в стремлении системы

удерживать „динамическое равновесие“, возвращаясь после

отклонения в исходное состояние с сохранением жизненно-важных

параметров».

Институт в его нынешнем виде — любимое детище директора. Касаясь

основополагающих принципов эволюции

(редупликация-дифференциация-интеграция), и говоря о своей

научной школе и, конечно, об институте в целом, он не может не

выразить оптимизма в отношении их судьбы: «Мы — биологи, а

потому видим нашу научную школу в образе живой „надорганизменной“

системы, следующей в своем „эволюционном“ развитии мудрым законам

природы. Действительно, коллектив осуществляет „редупликацию“ в

форме воспроизводства научного потенциала. В нем существует

„дифференциация“, отражением которой является множественность

объектов изучения (от беспозвоночных до млекопитающих и птиц),

занимающих внимание отдельных исследовательских групп и

лабораторий. И, наконец, мы надеемся, что наша „интеграция“ — на

основе общности базовых научных воззрений — послужит динамичному

гомеостазу нашей системы и в будущем».

Обладая признанным авторитетом и мощным научно-интеллектуальным

потенциалом, наш институт — в результате «реорганизаций»,

диктуемых далеко не всегда логикой естественного развития, вкупе

с отпочкованием ряда научных подразделений, вошедших в состав

других институтов и послуживших основой для создания новых — ныне

совсем невелик, уменьшив за последние годы свой штат вдвое.

Это не может не вызывать тревоги, ведь его дальнейшее

«совершенствование» в том же направлении грозит самому его

существованию. Однако до сих пор директору с честью удается

сохранять коллектив, культивируя в нем дух единения, взаимной

помощи и ответственности.

А идея взаимопомощи как интегрирующего начала подсказана

природой. Миром правит не только сила. Биосфера являет собой

сложнейшую симбиотическую мегасистему, и принцип «локтя» и

взаимной любви также лежит в основе ее гомеостатической

устойчивости и коэволюции. Вадим Иванович Евсиков против

вульгарного понимания «борьбы за существование» и ссылается на

самого Ч. Дарвина, считавшего успехом в ней в первую очередь

«обеспечение себя потомством», для чего важна не только

конкуренция, но и «полюбовный» подбор брачных пар. Изучению

факторов и эффектов брачного подбора посвящена значительная часть

проводимых под руководством В. Евсикова исследований, ведь он

убежден, что изучение «эмоций» (инстинктивных реакций) поможет

пониманию сути и природы тех самых интеграционных сил,

действующих как в природных популяциях, так и в человеческом

обществе…

Как-то Вадим Иванович признался, что в молодости страстно

увлекался охотой. Но вот — лишь однажды! — он заглянул в глаза

своей несчастной жертве и словно увидел там отразившимся весь

огромный мир: растерянного себя, ветви скорбно склонившихся

деревьев, перевернутое небо… С тех пор он не брал в руки ружья.

В этот день, возможно, он стал натурфилософом, вдруг осознав

«банальную истину», что жизнь и смерть неделимы как Ин и Янь.

Жизнь наполнена смертью, как дерево — ветром, срывающим его

листву. Без смерти не было бы обновления в вечном стремлении

природы к «совершенству», остановилась бы великая карусель

эволюции. Но это движение во времени невозможно и без рождения, а

значит, — без любви, во многом предопределяющей судьбу

сменяющихся поколений…

Школа члена-корреспондента В. Евсикова хранит верность традиции

классической российской науки, сочетая преданность своим

«корням» — учителям и предшественникам с поддержкой молодых и с

поисковыми исследованиями в приоритетных направлениях. Размышляя

о судьбе института, отечественной науки и общества в целом,

В. Евсиков метафоричен: «Дерево — единый организм. Любуясь его

шумной листвой, мы осознаем, что она — важнейший орган

фотосинтеза! — не так и долговечна, а до поры жива соками,

поднимающимися от земли».

Мы, ученики и единомышленники Вадима Ивановича Евсикова,

сотрудники руководимого им института, стараемся следовать его

девизу «искать не себя в науке, а науку в себе» и желаем нашему

дорогому юбиляру — «садовнику», любовно выращивающему свое

плодоносящее «дерево» — доброго здравия, реализации задуманного

и больших успехов во всех его многотрудных делах!

стр. 5

|