ТОЧКА ВОЗВРАТА

А. Максимов,

старший научный сотрудник

ИТПМ СО РАН.

С каждым днем солнышко поднимается все выше и выше, нежно

обволакивая своими теплыми и веселыми лучами каждую веточку,

кустик или бугорочек, исподволь подтапливая начинающий уже сереть

снежный панцирь, крепко сковавший землю-матушку. Все задорнее и

громче становятся песенки переживших долгую сибирскую зиму

пичужек...

Только что мириадами серебристых зайчиков сверкала подмерзшая за

ночь корочка тонкого льда, но вдруг откуда-то из-под почерневшего

снега медленно потянулась под уклон тоненькая струйка талой

водицы. Через несколько минут многочисленные струйки начали

сливаться в один большой ручеек и вскоре, увлекая за собой зимний

мусор, расшвыривая его во все стороны в пенных водоворотах, с

веселым журчаньем понесся он вниз по улице. Только теперь стало

ясно: на улице -- апрель, а на душе -- предвкушение близкого

лета...

|

|

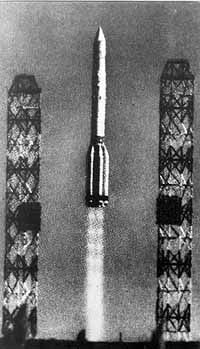

первые секунды полета ракеты-носителя "Протон"

|

По сложившейся в прежние годы привычке, хотелось бы весело и

беззаботно продолжить свой сказ о далекой от нас космической

гавани, знаменитом Байконуре, утопающем в эти апрельские дни в

бескрайнем море красных и желтых степных тюльпанов, о

неподражаемой улыбке Юрия Гагарина и о суровых буднях Главного

конструктора и его многочисленных соратников. Именно отсюда 12

апреля 1961 года человек впервые смело и уверенно шагнул в

неизведанные просторы Вселенной, превратив самый обыкновенный

весенний день в историческую веху для всего человечества. Однако

уже который день, словно натыкаясь на невидимую бетонную

преграду, застреваю именно на этом месте -- что-то не позволяет

продолжить свое повествование в духе безмятежного оптимизма. К

сожалению, этим "что-то" выступает наша суровая и тоскливая

повседневность, та ухудшающаяся с каждым днем действительность,

которая исподволь, исподтишка подтачивает столь необходимую всем

нам в условиях кризиса веру в светлое будущее. При этом мысли

волей-неволей вращаются вокруг усвоенного еще в детстве понятия

"точки возврата", появившегося в авиации, по всей видимости, еще

в тридцатые годы, когда довольно хрупкие по современным понятиям

аэропланы начали совершать дальние беспосадочные полеты.

Как правило, так называемая точка возврата располагается примерно

посередине дистанции, и после ее пролета из-за нехватки горючего

на обратную дорогу самолет теряет возможность вернуться в

исходную точку и может продолжить свое движение только в

направлении пункта назначения.

|

|

ракета-носитель "Диамант" на старте

|

В последние годы, по мере постепенного увязания нашей страны в

трясине экономических и политических неурядиц, у меня все чаще и

чаще крутится мысль -- пересекли ли мы уже ту невидимую и

страшную "точку возврата" или все еще сохраняется возможность

возврата к нормальной жизни. Этот вопрос касается как

обустройства государства в целом, так и конкретных отраслей его

жизнедеятельности, включая и космонавтику.

Мощнейший ураган дезинтеграции и разрушений прошелся через каждое

ОКБ, завод или космодром. Непродуманные преобразования начального

этапа реформ и мизерное, сокращающееся из года в год

финансирование, сказались буквально на всех звеньях

инфраструктуры одного из важнейших и передовых отраслей

научно-производственной деятельности страны. В течение почти

полувека космическая отрасль развивалась как неделимое целое,

вовлекая в свою напряженную деятельность практически все

население и все уголки огромнейшей державы. Честно признаться, по

другому просто и быть не могло, так как развитие

ракетно-космической техники требовало колоссальных материальных и

людских ресурсов. Об этом свидетельствует и то, что даже развитая

в индустриальном отношении Великобритания очень быстро, после

первого же удачного запуска в октябре 1971 года своего

ракетоносителя "Блэк Эрроу" отказалась от национальной программы

ракетостроения и полностью переключилась на международное

сотрудничество. После 1975 года от программы развития собственных

ракет-носителей отказалась и Франция, осуществившая к тому

времени более десятка успешных запусков легких носителей типа

"Диамант".

В течение длительного периода стремительное развитие мировой

космонавтики определялось и диктовалось, прежде всего, острым

соперничеством между Советским Союзом и Соединенными Штатами

Америки. А Англия и Франция, как и большинство других

западноевропейских стран, приступили к совместному созданию

ракет-носителей "Европа" в рамках Европейской организации по

разработке ракет (ELDO), появившейся на свет 20 февраля 1964

года. Правда, ракеты-носители "Европа-1" и "Европа-2" так и не

сумели преодолеть земное тяготение и не вывели на орбиту ни

одного спутника, зато деятельность преемника ELDO - Европейского

космического агентства - стала триумфом грамотной и дальновидной

технической политики. Программа ЕКА "Ариан" оказалась весьма

успешной и показательной. При разработке новой ракеты были учтены

все предыдущие промахи и ошибки. Начиная с декабря 1979 года

"Арианы" стартовали более ста раз. Особой надежностью и

привлекательностью для потенциальных клиентов обладают

ракеты-носители "Ариан-4", которые имеют несколько модификаций и

позволяют выводить на переходную к геостационарной орбиту

спутники массой до 4,5 тонн. Благодаря своей высокой надежности и

гибкости в применении (последние 30 с лишним запусков "Ариана-4"

прошли без единой аварии) они довольно быстро завоевали более 60

процентов мирового объема коммерческих запусков. Успешному

коммерческому использованию данных ракет-носителей в немалой

степени способствует и удачное расположение космодрома Куру во

Французской Гвиане, находящегося всего на 5 градусов севернее от

экватора, откуда выгоднее всего выводить спутники именно на

геостационарные орбиты. В настоящее время завершаются летные

испытания более мощного и перспективного носителя "Ариан-5",

который по своим размерам и возможностям вполне сопоставим с

нашим знаменитым "Протоном". Стартуя с Байконура, наш "Протон" по

весьма сложной траектории выводит на геостационарную орбиту

высотой 36 тысяч километров две с небольшим тонны, то есть

примерно столько же, что и более легкий "Ариан-4". Благодаря

близости к экватору "Ариан-5" при почти одинаковой с "Протоном"

стартовой массе может вывести на стационарную орбиту примерно

вдвое больше груза.

|

|

западноевропейская ракета-носитель "Ариан"

|

К такому успеху "Арианов" в свое время оказались не готовы ни

СССР, ни США. Пока две мощнейшие космические державы "терзали"

друг друга перспективами "звездных" и прочих войн,

западноевропейцы ушли далеко вперед. На рынке коммерческих услуг,

объем которых только по выводу спутников на орбиту ежегодно

составляет примерно 1,5 миллиарда долларов, заметно раньше нас

появился и Китай, предложивший свои чрезвычайно дешевые

ракеты-носители "Великий поход-2 и -3". Однако более широкому

использованию этих ракет до сих пор мешают их недостаточная

надежность, а также всевозможные препоны, возводимые американцами

при запуске изготовленных ими спутников с помощью иностранных

носителей. Эти препоны в значительной степени касаются и

российских ракет-носителей. Поэтому нашему довольно дешевому и

надежному "Протону" кое-как удалось прорваться на коммерческий

рынок только после распада СССР, когда прекратилась острая

военная и политическая конфронтация двух могучих космических

держав. Теперь же, когда всеобщий кризис в стране бушует вовсю,

сохранить былые достижения и одновременно завоевывать себе

достойное место по выводу коммерческих спутников на орбиту

(другое, например, изготовление самих спутников связи мирового

уровня, нам практически не под силу) весьма непросто, хотя, как

показывает опыт, и возможно. Возможно только потому, что в

прежние годы в развитие космической отрасли были вложены огромные

средства.

В Советском Союзе пик запусков пришелся на начало 80-х годов.

Тогда денег не жалели и для сохранения паритета с американцами

налегали не столько на качество, как на количество. В 1981 году

было осуществлено 103 успешных старта и выведено на орбиту 125

космических аппаратов, значительную часть которых составляли

фоторазведчики. В следующем году состоялось 110 запусков, и вышли

на орбиту 119 спутников. С тех пор количество запусков постепенно

сокращалось, что было связано с введением в эксплуатацию

спутников нового поколения с большей длительностью работы. Резкое

сокращение числа запусков наступило почти сразу же после распада

СССР. Хотя на 1994 год все еще было запланировано 102 запуска, но

удалось осуществить только 49, и один из них оказался неудачным.

Даже в 1995 году планировались 75 запусков, но... увы! Чудес не

бывает -- космический бюджет 1994 года составил всего 10

процентов от объема финансирования 1989 года, и в последующие

годы легче не стало, совсем даже наоборот. Быстро разрастающийся

всеобщий кризис начал сказываться и на надежности доведенных до

совершенства старых ракет-носителей. Особо неприятным в этом

отношении оказался 1996 год, когда из 27 стартов 4 оказались

полностью неудачными. 19 февраля "Протон" не сумел вывести на

стационарную орбиту спутник связи "Радуга", а 14 мая и 20 июня

из-за разрушения головных обтекателей на 49-й секунде полета

закончились авариями пуски ракет-носителей "Союз-У" с Байконура и

из Плесецка. Завершающим аккордом в череде неудач стал старт

"Протона" с долгожданным 6-тонным марсианским аппаратом,

практически на долгие годы похоронивший наши будущие планы

межпланетных исследований. Из-за очередного отказа злополучного

разгонного блока, служащего 4-й ступенью ракеты-носителя, 17

ноября 1996 года "Марс-96" так и не сумел выйти на межпланетную

траекторию и спустя несколько часов сгорел в атмосфере Земли.

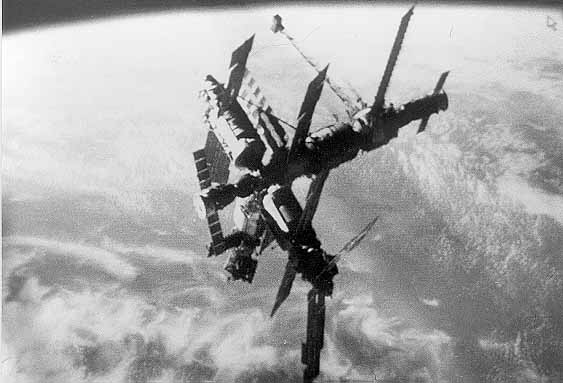

Следующий год оказался переполненным тревожными сообщениями с

орбитальной станции "Мир". Чередою шли отказы аппаратуры и

связанные с этим потери ориентации, а 25 июня грузовой корабль

"Прогресс М-34" просто протаранил и разгерметизировал модуль

"Спектр". Драматизм ситуации усугублялся еще и тем, что в это

время на борту "Мира" трудились американские астронавты,

совершающие полеты по программе "Шаттл-Мир".

|

|

орбитальная научная станция "Мир"

|

В последние годы ради выживания космической отрасли приходится

уделять все большее внимание поискам финансовых средств вне

бюджетной сферы. Почти полностью на коммерческой основе были

выполнены стыковки американских "Шаттлов" с орбитальной станцией

"Мир" и длительные полеты астронавтов США на ее борту. Все чаще

наш знаменитый "Протон" отправляется в космос с иностранными

спутниками на борту. Первый его коммерческий старт со спутником

связи "Астра-1Ф" состоялся 9 апреля 1996 года. На 1997 год было

запланировано уже 10 коммерческих запусков "Протона", но удалось

осуществить только 7 (6 из них для зарубежных заказчиков), и один

из них оказался неудачным. Правда, вышедший на нерасчетную орбиту

спутник связи "Азиясат-3" все же удалось спасти - используя

бортовые запасы горючего он совершил головокружительные маневры,

совершив несколько облетов Луны, и перешел на геостационарную

орбиту. В прошлом году "Протон" вывел 3 коммерческих спутника

связи на стационарные орбиты и третью партию из 7 "Иридиумов" на

более низкую орбиту. 20 ноября отправился в космос долгожданный

20-тонный базовый блок "Заря" Международной космической станции

"Альфа". На этот год в общей сложности запланированы 20

коммерческих запусков, примерно половину из которых совершит

ракета-носитель "Союз". После потери сразу 12 спутников мобильной

связи "Глобалстар" при аварии украинского "Зенита-2" в сентябре

прошлого года американская корпорация "Лорал Спейс энд

Коммуникэйшнс" решила вывести 24 спутника из 56 с помощью

российского "Союза". Первый старт с четырьмя спутниками

"Глобалстар" состоялся 9 февраля этого года. Уже 15 февраля

принял эстафету "Протон" и вывел на орбиту коммуникационный

спутник "Телстар-6". 15 марта "Союз" вывел на орбиту еще 4

спутника "Глобалстар", а 20 марта стартовал "Протон" с очередным

коммерческим грузом -- со спутником связи "Азиясат-3С". Широкое

коммерческое использование российских ракет-носителей стало

возможным только после снятия в 1997 году введенных со стороны

США жестких квот. Очередные запуски этих ракет-носителей

запланированы уже на ближайшие дни. Определенные надежды

сохраняются и в отношении коммерческого использования других

ракет-носителей, как известных, так и вновь разрабатываемых, к

числу которых относятся носители легкого и промежуточного классов

"Космос", "Циклон", "Старт", "Рокот" и "Рикша". Однако работы по

созданию новых ракет или модернизации старых наталкиваются на

острую нехватку финансовых средств и сильно затягиваются, что

явно не способствует их широкому использованию.

Все еще остается неясным вопрос и о дальнейшей судьбе нашей

орбитальной станции "Мир". Как известно, правительство С.Кириенко

согласилось утопить ее летом этого года, но против этого

выступили и Российское космическое агентство, и сами космонавты.

Первоначально была надежда найти иностранного инвестора, чтобы

сохранить "Мир" до ввода в эксплуатацию первой очереди

Международной космической станции, но она пока не оправдалась.

Из-за несвоевременной подготовки правительственного постановления

по данному вопросу наметившийся инвестор был потерян...

События последнего времени показывают, что космическая отрасль

России в значительной степени оправилась от первоначального шока

и вышла на относительно стабильный уровень функционирования. Об

этом свидетельствует и сохранение количества запусков за истекшие

три года примерно на одном и том же уровне. Следует заметить, что

в этом году, в связи с расширением коммерческой деятельности,

количество космических стартов может и увеличиться. Однако,

тревожный вопрос о "точке возврата", то есть о сохранении

космического будущего России, все же остается открытым.

стр.

|