МАГМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ ОКЕАНАХ

Нашему корреспонденту Г.Шпак о проблемах геологии океанов

рассказали научные сотрудники Института геологии СО РАН

В.Колобов, В.Симонов, С.Ступаков.

|

|

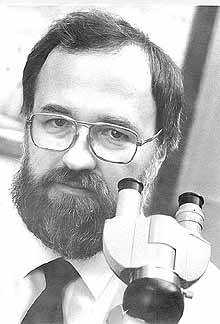

Исследования условий магматических и гидротермальных систем,

проводимые доктором геолого-минералогических наук, заведующим

лабораторией океанического и платформенного магматизма

В.Симоновым основываются на изучении расплавных и флюидных

микровключений (размерами 5--50 микрон) в минералах.

|

|

|

Для успешного решения проблем, связанных с офиолитами,

необходимо проанализировать большой объем опубликованной ранее

информации, чем и занимается доктор геолого-минералогических наук

В.Велинский.

|

| |

|

|

Кандидаты геолого-минералогических наук С.Ступаков и В.Колобов

обрабатывают аналитические данные по океаническим образцам.

|

| |

|

|

Доктора геолого-минералогических наук В.Золотухин, В.Велинский

и В.Симонов обсуждают проблемы платформенного магматизма.

|

| |

|

|

Профессор Э.Бонатти (Институт морской геологии, г.Болонья,

Италия), кандидат геолого-минералогических наук С.Сколотнев (ГИН

РАН, г.Москва) и доктор геолого-минералогических наук В.Симонов

(ИГ ОИГГМ СО РАН, г.Новосибирск) отбирают пробы из только что

поднятой драги (район разлома Вима, Центральная Атлантика).

|

| |

|

|

Первичная обработка образцов на открытой палубе в районе

острова Буве (Южная Атлантика).

|

| |

|

|

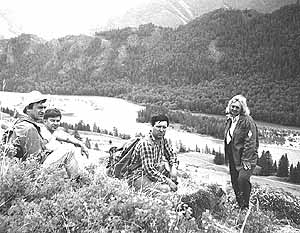

Сотрудники лаборатории океанического и платформенного

магматизма -- кандидаты геолого-минералогических наук

Г.Третьяков, Ю.Тикунов, С.Ступаков и старший научный сотрудник

ИМП ОИГГМ СО РАН кандидат геологоминералогических Н.Волкова во

время полевых работ на Горном Алтае.

|

Если посмотреть на нашу планету из космоса, становиться ясным,

что правильнее было бы ее называть не Землей, а Океаном, так как

более двух третей всей ее поверхности покрыты водой.

Общеизвестно, что существуют разные типы земной коры под

континентами и под океанами. Соответственно, учитывая

преобладание водных пространств, на нашей планете существенно

распространена кора океанического типа. Это относится к

современному состоянию Земли, но есть достаточно веские

доказательства, что и в далеком прошлом океанические структуры

явно превалировали над континентальными. Расшифровка

геодинамических процессов формирования современных складчатых

сооружений на континентах показывает, что по сути дела вся

геологическая история связана с возникновением, развитием и

закрытием древних океанов. В частности структуры Центральной Азии

обязаны своим возникновением Палеоазиатскому океану.

В складчатых структурах, сформировавших современные горные

сооружения, фрагменты древней океанической коры представлены

офиолитами, важными реперами глобальных геологических процессов.

Офиолитовые ассоциации образовывались в результате раскрытия

океанических бассейнов и подъема глубинных расплавов к

поверхности дна. При этом часть расплавов неизбежно задерживалась

и формировала в достаточно крупных камерах интрузивные тела --

габбро. Другая часть застывала в трещинах с образованием дайковых

серий, и наконец значительный объем магм изливался

непосредственно на дно бассейна в виде базальтовых потоков. В

составе офиолитов (палеоокеанической литосферы) присутствуют и

участки мантии, сложенной ультраосновными породами, на которой и

происходило формирование магматических комплексов.

Важность изучения офиолитов определяется с одной стороны тем, что

они являются ключом к расшифровке проблем, связанных с древними

океанами, а с другой стороны -- исследование этих комплексов

приобретает особое значение, так как с ними ассоциируют важнейшие

полезные ископаемые -- хромиты, благородные металлы, асбест и

т.д. В то же время многие вопросы, связанные с офиолитами

(фрагментами коры древних океанов) практически невозможно решить

без сравнительного анализа с данными по современным океаническим

структурам. Интенсивные исследования дна океанов, проводившиеся в

последние годы, позволили получить совершенно новую информацию об

особенностях магматических процессов и связанных с ними

рудообразующих гидротермальных систем. Соответственно пришлось

по-новому рассмотреть и палеоокеанические (офиолитовые)

ассоциации в складчатых континентальных поясах. Заглянуть вглубь

литосферы современных океанов достаточно трудно и здесь уже

помогают данные по строению офиолитов. Таким образом, выясняется,

что наиболее продуктивны исследования, сочетающие, в свете

сравнительного анализа, изучение как древних, так и современных

океанических структур. Такой подход стал принципиальной основой

проводимых научно-исследовательских работ в лаборатории

океанического и платформенного магматизма Института геологии

Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН

(г. Новосибирск), созданной в 1998 году. В лаборатории работает12

научных сотрудников, в числе которых 5 докторов

геолого-минералогических наук, 7 кандидатов

геолого-минералогических наук, а также 3 магистранта НГУ и

старший лаборант.

Необходимо подчеркнуть некоторые отличительные особенности

проводимых в лаборатории исследований.

Во-первых, научные работы ведутся в сравнительном анализе с

оригинальными данными по магматическим комплексам литосферы

современных океанов. На основе обширной коллекции (более 5000

образцов), собранной сотрудниками лаборатории за время 9-ти

морских экспедиций в Атлантическом и Тихом океанах, есть

возможность наиболее успешно решать вопросы, связанные с

магматическими процессами в древних океанических структурах

(офиолитах), а также в платформенных областях. Исследуя

находящийся в нашем распоряжении обширный каменный материал, мы

имеем возможность изучать геодинамические процессы в современных

океанических структурах, выясняя при этом ситуации, которые могут

быть эталонными в сравнительном анализе с палеоокеаническими

ассоциациями. Особенности магматических, гидротермальных,

метаморфических и рудообразующих систем в современной

океанической литосфере рассматриваются на примере в основном трех

эталонных объектов: зоны трансформных разломов 15°20' и Вима

(Центральная Атлантика) и район тройного сочленения Буве (Южная

Атлантика). Материалы получены во время морских экспедиций с

участием сотрудников лаборатории. На основе оригинальных данных

(по результатам исследования флюидных включений) о

физико-химических условиях современных рудообразующих систем

("черные курильщики") срединно-океанических хребтов и задуговых

бассейнов проводятся термобарогеохимические исследования древних

гидротермальных систем в палеоокеанических структурах

Алтае-Саянской складчатой области и Урала. Детальное изучение

петролого-геохимических характеристик пород из офиолитов

Алтае-Саянской области включает следующие основные направления:

исследования акцессорной минерализации пород; изучение влияния

метаморфизма на перераспределение элементов; изучение минеральных

форм платиноидов и их парагенезисов с другими минералами;

разработка моделей рудогенеза и методик поисков хромитового и

благороднометального оруденения. Исследования внутриплитных

магматогенных комплексов Сибирской платформы проводятся с

использованием абсолютной геохронологии с целью выяснения

закономерностей эволюции базитов и связанного с ними сульфидного,

платинометального и магнетитового оруденения во времени и

пространстве.

Во-вторых, всесторонние исследования таких сложных объектов, как

океанические структуры и внутриплитные платформенные комплексы

проводятся в лаборатории с широким использованием разнообразных

методов, начиная с экспедиций в океанических областях и с полевых

работ в горных районах, и заканчивая анализом микровключений

(размерами 5-50 микрон) в минералах. Особенно хотелось бы

отметить наличие в нашей лаборатории полного набора аппаратуры

для исследований включений минералообразующих сред: микроскопы,

высокотемпературные и среднетемпературные микротермокамеры,

криокамеры. Мы можем проводить эксперименты с расплавными и

флюидными включениями в широком диапазоне температур: от -195°С

до +1450°С

В-третьих, большинство научно-исследовательских работ проводятся

в тесной кооперации с различными лабораториями Объединенного

института геологии, геофизики и минералогии (ОИГГМ) СО РАН (г.

Новосибирск), а также с сотрудниками других организаций не только

России (гг. Москва, С-Петербург, Иркутск, Миасс), но и Италии,

Англии, Испании, Германии. Прежде всего, это относится к

экспедиционным исследованиям, проводимым как в континентальных

складчатых областях, преимущественно Центральной Азии и Урала,

так в районах современных океанов. Всего сотрудники лаборатории

приняли участие в 9-ти морских экспедициях, проводившихся в

Атлантическом и Тихом океанах. Наиболее детальные исследования

были сосредоточены в основном в Атлантическом океане, где во

время совместных Российско-Итальянских рейсов изучены зоны

трансформных разломов 15°20' и Вима (Центральная Атлантика) и

район тройного сочленения срединно-океанических хребтов в Южной

Атлантике. Необходимо отметить, что если первые регионы

расположены в тропиках и соответственно были весьма комфортные

условия для работы на палубе, то около острова Буве в

Южной Атлантике существенное влияние на погоду оказывает

Антарктида, и в результате средняя температура колебалась около

нуля градусов при практически постоянном штормовом ветре.

Необходима была соответствующая экипировка. В целом,

независимо от погоды, работы проводились круглосуточно и

коллекции постоянно пополнялись новыми образцами пород, поднятых

со дна океана.

Палеоокеанические структуры исследовались в период 1998-1999 гг.

совместно с геологами различных организаций Сибири, Урала,

Москвы, Англии, Испании, Германии главным образом в Горном Алтае,

Кузнецком Алатау, Западном Саяне и в Туве. Были рассмотрены также

офиолиты Монголии и Южного Урала. Особенно успешными были

совместные полевые экспедиции с сотрудниками других лабораторий

ОИГГМ СО РАН.

За два года (1998-1999 гг.) существования лаборатории

океанического и платформенного магматизма получен значительный

объем новых данных в области фундаментальных исследований

современных и древних океанических структур. В частности обобщены

результаты аналитической обработки уникальной коллекции (более

3000 образцов) коренных пород океанического дна, собранной

сотрудниками лаборатории в Центральной Атлантике. Получен большой

объем новой информации по минералогии, петрохимии, геохимии

редких, редкоземельных элементов, летучих компонентов и

благородных металлов, а также по термобарогеохимии расплавных и

флюидных включений, что позволило впервые в таком объеме

охарактеризовать физико-химические условия магматических,

гидротермальных и метаморфических процессов в

Срединно-Атлантическом хребте (САХ). Исследования дали

возможность выделить несколько главных геодинамических процессов

формирования океанической литосферы САХ в зоне пересечения с

трансформным разломом. Установлена активная и определяющая роль

летучих компонентов при формировании обогащенных расплавов, то

есть геохимическая аномалия в зоне трансформного разлома 15°20'

по своему происхождению не "горячая", а "флюидная точка".

Фактический материал послужил основой фундаментальной монографии,

опубликованной в 1999 году в издательстве СО РАН (НИЦ ОИГГГМ):

В.А.Симонов, В.Ю.Колобов, А.А.Пейве "Петрология и геохимия

геодинамических процессов в Центральной Атлантике" [Научный

редактор академик Н.Л.Добрецов]. Авторам книги впервые удалось

обобщить уникальный петролого-геохимический материал и на его

основе рассмотреть геодинамические процессы развития современной

океанической литосферы.

Фото В.Новикова. В.Колобова, С.Ступакова.

стр.

|