КОСМОНАВТИКА И АСТРОАРХЕОЛОГИЯ

Истоки протонаук и звёздных религий в древних культурах Сибири

(Окончание. Начало см. «Наука в Сибири», 8 декабря 2011 г., № 48; 12 апреля 2012 г., № 15).

В.Е. Ларичев, д.и.н., главный научный сотрудник

сектора теоретической археологии

и информатики ИАЭТ СО РАН

Загадочный менгир

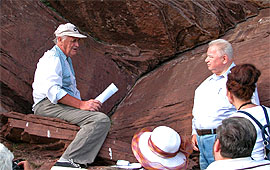

Георгий Михайлович Гречко, видимо, впечатлился сразу, как только оказался на первом же памятнике астроархеологов:

— Какая бездна плит! Да тут, вижу, в Хакасии, как в Европе — на севере Франции, в Бретани. Там множество менгиров, выстроенных рядами. Но здесь камни смотрятся иначе. Они, кажется, расставлены без видимого порядка. А так ли это?

... «Газель» упрямо, сотня за сотней метров, отмеряла маршрут, ныряя по глубоким колдобинам сельской дороги, заросшей травой забвения и размытой летними ливнями. Она причудливо петляла вдоль уходящего за горизонт скопища курганов. По четырём углам гробниц, а то и дополнительно, вдоль каждой стороны, громоздились высокие, будто устремлённые в небо плиты.

|

| Г. М. Гречко у «менгира загадок».

|

За горизонт не направились, а выехав на обширную поляну, одинаково удалённую от некрополя, южного подножия горной гряды и берегов Белого Июса, остановились около менгира. Он возвышался подобием «маяка», величаво одиноко, и потому озадачивал таинственной многозначительностью. Курганное поле, расположенное в низине, просматривалось от него как на ладони. Вот тут-то, у подножия плиты, и продолжился разговор, начатый год назад в Институте археологии и этнографии, но теперь с участием персон точных наук — астрономов, геодезистов и математиков Новосибирской государственной геодезической академии.

Заповедные стелы

Георгий Михайлович кстати напомнил о менгирах Бретани и к месту сопоставил их с плитами на курганах Хакасии. А всё дело в том, что к странным рядам тяжеловесных глыб на севере Франции более полутора веков назад обратился археолог Буше де Перт и объявил их «записями гигантскими каменными буквами заповедных знаний доадамовых предков». «Заповедных» — означает «бесценных», не подлежащих забвению, предназначенных для потомков как руководство к пониманию Мира.

Он, выдвигая гипотезу, припомнил, наверное, тот самый миф из «Ветхого завета» об установке внуком Адама, Сифом, стелы с записями сведений по астрономии и календаристике, дабы они не были потеряны при потопе, насланном Господом на погрязшее в грехах человечество. Поскольку речь шла о времени, выходящем за рамки хронологии Библии, то церковники объявили размышления Буше де Перта богохульством, а Академия наук Франции — абсурдом.

Разговор о том, как воспринимают теперь идею «смутьяна» астроархеологии Европы, был оставлен для вечернего лагерного костра. А пока решено было заняться разъяснением — для чего установили над могильным полем одинокий менгир.

Пограничье сфер

Подсказкой понимания послужила случайность, которая могла быть, а могла и не быть. Она стала счастливым «быть», когда я однажды присел в прохладную тень менгира и принялся осматривать могильное поле с густой россыпью надкурганных плит. Методично, в скучно-однообразной последовательности — сначала с юга на север, а затем обратно, и так многократно, в ожидании некоего прозрения. И упрямство моё было вознаграждено, но не тем, что ожидалось. Я вдруг заметил, что не все плиты гробниц освещены жарким предобеденным солнцем. Вне лучей его оставалась лишь одна, установленная на западной окраине некрополя. Она при осмотре в бинокль выглядела мало чем примечательной — не массивная, невысокая, едва заметная в частоколе плит-великанов. Однако ж её отличали две уникальности: полулунность контура, а главное — углистая чернота неосвещённой плоскости, обращённой в сторону менгира.

Требовалась проверка — «что бы это значило» и значило ли вообще вне размышлений гуманитария? Далее последовали тесты астрономов и геодезистов — определение точки размещения менгира; определение высоты дальнего горизонта по азимуту расположения «чёрной плиты» и, наконец, расчёты времени, когда солнце в той точке горизонта заходило около середины

I-го тысячелетия до н.э., т.е. в эпоху появления поля гробниц. После соответствующих вычислений (у противников астроархеологии это принято называть «числовым фокусничеством») участники экспедиции возликовали — азимут нулевой! Это означало, что «чёрная плита» была особо значима — она определяла направление на точку захода солнца в день равноденствия.

Засечь такой момент было в древности сложнейшей задачей, ибо вблизи дня равноденствия, будь оно осенним или весенним, заходящее солнце смещается по горизонту, стремительно ускоряя свой бег. С учётом такого обстоятельства стала понятной ещё одна, не замеченная ранее деталь: плиты, установленные левее и правее «чёрной», располагались весьма скученно. Они, надо полагать, предназначались для особо внимательного отслеживания приближения солнца к заходу в равноденственной точке, когда его диск оказывался прямо на линии Небесного экватора, разделяющего Мир на южную (нижнюю) сферу, где протекали дни увядания природы (осени и зимы), и северную, время возрождения и расцвета плодоносящих сил её (весны и лета). В первом случае солнце смещалось с севера на юг, и ожидалось осеннее равноденствие, а во втором, наоборот, — с юга на север, и, значит, близилось равноденствие весеннее. Если так, то замеченное следовало принять за свидетельство высокого уровня наблюдательной астрономии и признак структурирования Мироздания теми, кто расставлял плиты на могильных холмах.

Библейская притча

Теперь лишь верующие в истинность всего изложенного на страницах Священного писания воспринимают чудом остановку Иисусом Навином движения солнца по небосводу. Это, конечно же, нечто из мира сакрального, иносказательного, к чему для усиления впечатления от могущества неординарной личности стоило бы добавить — «остановил и повернул вспять». Огненное светило действительно останавливается и меняет направление движения, но само по себе, без стороннего желания и всегда в строго обусловленные сутки года.

Повод для воспоминания о чудесах библейской старины был резонный. Его спровоцировали размышления о реальностях: если те, кто хоронил сородичей под насыпями курганов и устанавливал над ними «маяки» памяти, отслеживали приближение солнца к равноденственному мигу, то возникал вопрос: ожидали они или нет у того же «загадочного менгира» явления из ряда вон выходящего — приостановку движения светила, когда оно в разгар лета вдруг «замирало» на три дня (не смещалось по горизонту ни при восходах, ни при заходах), а на четвёртый, столь же неожиданно «оживало», начинало медленно, будто нехотя, двигаться, но не в прежнем направлении — на север, а в противоположную сторону — на юг?

Понятно, что для поиска ответа следовало удостовериться, имеется или нет визирный знак, ориентирующий взгляд от менгира в сторону захода солнца в те странные сутки остановки и разворота светила? В этой связи Георгия Михайловича попросили самому поискать в бинокль такой указатель. Далее последовал диалог:

— Да нет там ничего. Вот разве что телеграфный столб...

— Шутите? Не стоит, однако, огорчаться — там в своё время никто из нас тоже ничего не высмотрел. Но когда разведчик, проверяя гипотезу, отправился от менгира в то место, где должен был находится визир, то для нас стало ясно — идея сработала и, значит, восприятие могильного поля в качестве астрономической обсерватории верен. Давайте-ка проедем туда...

На вершине небольшой возвышенности располагалась скрытая в густой траве площадка, где некогда стояла плита, а ниже весь травянистый склон от верха до подножия занимал уникального вида комплекс с рядами малого размера горизонтально уложенных и вертикально установленных плиток. Исчезнувшая плита и плитки предназначались для посуточного отслеживания смещения точек захода июньского солнца до дня его остановки.

Взгляд на точку захода солнца в дни зимнего солнцестояния и солнцеворота определяли плиты юго-западной окраины могильного поля. Выходит, жрецы, устанавливая на курганах «плиты памяти», одновременно решали задачу фиксации смещения точек захода солнца в течение всего года — от летнего солнцестояния до солнцестояния зимнего и обратно, уделяя особое внимание дням равноденствий. В том месте Георгию Михайловичу был изложен развёрнутый вариант реконструкции астральной религии жречества Сибири середины I тыс. до н.э. на основании информации, связанной с менгирами погребальных курганов.

Путь в инобытие

Информационность поля погребальных менгиров останется до конца не понятной, если оставить вне внимания ещё две (помимо западного горизонта) детали природного окружения мира упокоения ушедших в «незнамое». Некрополь не случайно разместили вдоль южного подножия горной гряды, которая протянулась на несколько километров вдоль крутой излучины реки Белый Июс. Водный поток не случайно соединяет здесь в единое целое стороны печали людской — юго-запад, запад и северо-запад. Ведь туда уходит солнце каждый вечер года, погружая Землю во тьму, и там, на юге, оно оказывается после осеннего равноденствия осенью и зимой, когда холода лишают жизни растительное царство. Туда же после смерти «уходит», согласно понятиям мыслителей первобытности, неуничтожимая сущность каждого человека — его душа.

«Уходит» — неточное отражение словом явления смерти. Правильнее мыслить — «уплывает», если заметить, оценить и должным образом понять связь некрополя с рекой. А плывёт душа, используя в качестве «лодки» солнце. Ведь это оно, смещаясь в заходах вдоль северо-западного, западного и юго-западного горизонта и, соответственно, вдоль всех курганов могильного поля и каждого изгиба реки, «захватывало» с началом осени душу умершего и, преодолевая силу течения реки, «перевозило» её из северной полусферы, Верхнего мира земного бытия, в южную полусферу, Нижний мир инобытия. А затем светило, завершив зимний солнцеворот, легко «сплавлялось» вниз по реке и в день весеннего равноденствия возвращало душу на Север. Там, «в стороне жизни», душа вновь обретала земное бытие, чудесным образом проникая в утробу матери и тело кого-то из новорождённых соплеменников. Вот почему с такой трепетной старательностью отслеживались моменты осеннего и весеннего равноденствий!

— Что это — мечта предка о вечной жизни?

— Это размышления его о Природе, порождённые знаниями астрономии и осознанием бесконечности круговоротов времени, в которые жрецы остроумно вписывали жизнь человека — его рождение, смерть и возрождение, и так до бесконечности.

Внеземной взгляд

Космонавты прошлого века первыми взглянули на Землю из космоса. Сначала с околоземных орбит кораблей, а затем и с Луны. Теперь начали готовиться взглянуть с Марса. Но никто пока не осмеливается возомнить себя исполнителем сверхмечты человечества — взглянуть извне, свысока, на Солнце и всё семейство связанных с ним планет. Ведь для того космонавтам следовало, подобно «Вояджеру-1», вознестись над всей солнечной системой, а затем и над Галактикой, т.е. выйти за пределы внешнего спирального витка её, Млечного пути.

... — «Куда вас, сударь, к чёрту занесло?» — так словами песенки мушкетёров Георгий Михайлович оценил бездорожье сельской глухомани по завершении последнего в тот день маршрута.

— Если бы сюда не «занесло», то едва ли мы решились пригласить вас в Хакасию. А тут, «у чёрта на куличках», есть над чем призадуматься.

|

| Г. М. Гречко осматривает наскальные рисунки храма «Сотворение Вселенной».

|

На двух плоскостях скального храма, прикрытых сверху массивной плитой, располагались три многофигурные композиции наскальных рисунков. Две из них представляли художественное воспроизведение двух библейского духа мифов: космогонического — начала становления Вселенной, и космологического — картинное разъяснение устроения Мироздания при взгляде на него извне, из космического далёка-далека. В это далёко создателя храмового комплекса бронзового века «занесли» не иначе как божественной силы интеллект и сказочно богатое воображение жрецов, протоучёных бронзового века Сибири...

В лагерь возвратились затемно. Георгий Михайлович почти всю дорогу озадаченно молчал, а под конец, сказал:

— Кто-то из великих астрономов прошлого писал примерно так: «Книга Природы изложена языком математики». Это правильно. Поэтому вот какой мой совет: для усиления достоверности ваших истолкований древностей измеряйте, считайте, измеряйте и ещё раз измеряйте и считайте. Тут без расчётов и вычислений не обойтись!

Фото В.Н. Кавелина

стр. 13

|